- ドラムを上達したいけど、どんな練習をすればいいかわからない。

- 自分の課題に合わせた練習をしたい。

- 多くの時間を取れないので、効率的に練習したい。

ドラムを上達する上で、練習することは非常に重要です。

練習の目的を考え、意識して練習することで、効率的に上達することができます。

こんにちは。

ドラムをはじめて10年以上のまーしーです。

この記事では僕が独学をする上でいいと思った練習について書いていきます。

この記事を読めば、自分の課題にあった練習方法を見つけられます。

ドラムを効率的に練習できるようになれば、少ない時間で上達する事ができるので、よりドラムが楽しくなりますよ。

それでは見ていきましょう。

なぜドラムの練習が必要なのか

ドラムを上達する上で練習することは必須です。

練習にも基礎練習や曲の練習など色々ありますが、僕は基礎練習が一番大事だと思っています。

ドラムセットでのドラミングは基礎が集まったものなので、基礎力が上がると自然とドラムが上手くなっていきます。

基礎練習ってつまらなくて、曲に合わせて叩いている方が楽しいです。

なので基礎練習をする人って少ないんですが、ドラムが上手い人はみんな基礎練習をしています。

上達したい人は基礎練習をやりましょう。

練習するときのポイント

ただなんとなく練習をしているだけでも上達はしていきますが、より効率的に上達するためには以下の6点を意識しましょう。

- 楽しみながら練習する。

- 練習の目的を意識する。

- メトロノームを使い、集中して合わせる。

- 自分のできる速さから始め、徐々にBPMを上げていく

- 力まずに楽に叩く

- 継続して練習する

練習場所について

ドラムを練習する場所によって、練習内容は変わってきます。

家に電子ドラムやドラムセットがない人は主に以下の内容に分かれるかと思います。

家にドラムセットがある人は違いなど気にせず、目的にあった練習を好きなだけやりましょう。

自宅練習

自宅で練習する際は、ドラムセットを叩けないので、練習パッドを使った基礎練習や、曲のコピー、イメージトレーニングが中心となります。

以下のものは僕が実際に自宅で行っている練習です。

- 練習パッドでの基礎練習

- 曲の耳コピや譜面でのコピー

- 曲の構成を覚える

- メトロノームを使って、リズム感を鍛える

- クッション等を使って、ドラムセットのイメージトレーニング

- YouTubeなどで他のドラマーのプレイを見る

スタジオの個人練習

スタジオで練習するときはドラムセットを使って練習できるので、自宅練習で培った技術をドラムセットに応用して練習しましょう。

- ドラムセットでの基礎練習

- 手足のコンビネーション練習

- タム回しなどの色々な角度のスティックワーク

- 音源を流しながらの曲練習

- 録画して自分のプレイを見る

練習場所についてはこちらの記事に詳しく書いています。

ドラムはどこで練習するの?自宅練習、スタジオ練習のメリットデメリットを解説

スタジオの入り方はこちらの記事で解説しています。

はじめてのドラム個人練習。スタジオの入り方や練習方法を解説

技術向上のための基礎練習

ドラム技術を向上するためには効率的な練習が必要です。

ドラムセットでのドラミングは基礎の集まりなので、基礎練習をすることで効率的に上達できます。

練習パッド1つでできる練習ばかりなので、自宅でも簡単に練習できますよ

自宅練習をするときは近隣の騒音トラブルにならないように注意しよう。

自宅の騒音・振動対策はこちら

【簡単にできる】ドラムの自宅練習では欠かせない安価な防音・防振対策

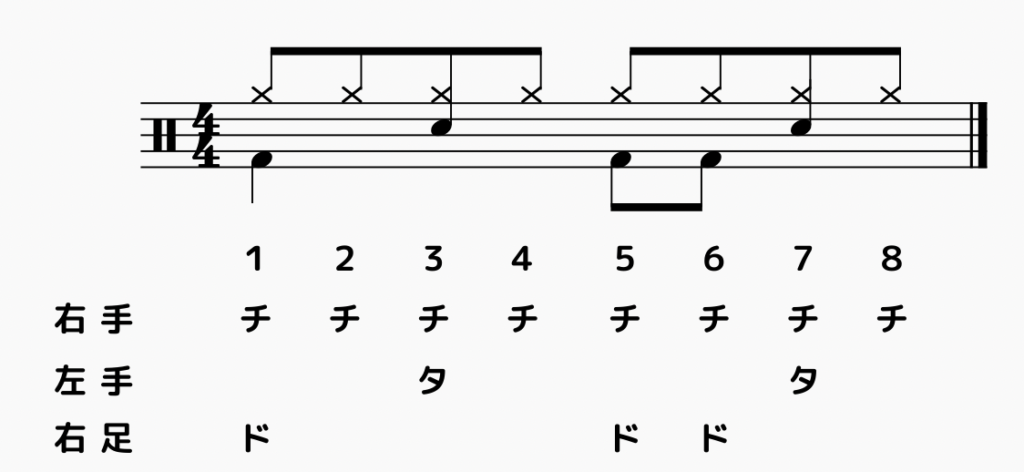

8ビートの練習

曲を演奏するときに一番叩いているのは8ビートなどのリズムパターンです。

5分間メトロノームに合わせて8ビートを叩く練習は、安定したリズムやスティックの振り方を身につけるのに効果的です。

はじめは手が足につられるなど思ったように叩けないかもしれませんが、叩けるBPMで叩くことで体が慣れていきます。

- メトロノームで4分音符をならす

- 5分間8ビートを叩く

4つのストローク

ドラムの基本の4つのストロークに慣れるための練習です。

- フルストローク(F)

- ダウンストローク(D)

- アップストローク(U)

- タップストローク(T)

4つのストロークがわからない方はこちらの記事も参考にしてみてください。

【すべてに応用できる】ドラム初心者が知るべき4つのストローク

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- 四分音符に合わせて「F→D→T→U」を繰り返す

- 右手で8回、左手で8回、両手で8回行う

- 慣れてくればBPMを速くして練習する(最初BPM 40→180)

音は「強・強・弱・弱」になるよ

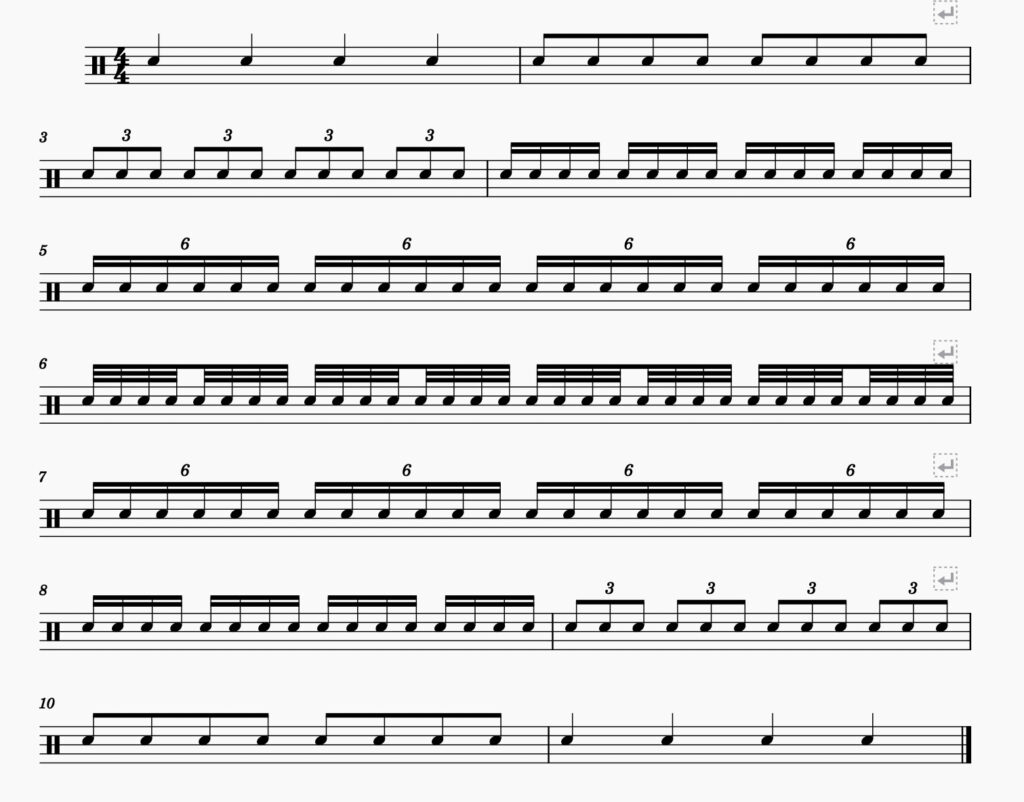

チェンジアップ:音符とストロークに慣れる

ドラムでは1曲の中で色々な音符を使います。

チェンジアップは音符やストロークに慣れて、スムーズはドラミングをするための基礎練習です。

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- スティックを左右交互に叩く(右からでも左からでも)

- 4分→8分→3連符→16分→6連符→32分→6連符→16分→3連符→8分→4分と1小節ごとに変えていく

- 3を繰り返す

- 慣れてくればBPMを速くして練習する(最初BPM 40→100)

メトロノームをよく聞いてズレないように意識しよう。

ズレる場合はそれぞれ分けて練習してから、合わせて練習しましょう。

バズロール

優勝者の発表の前などでドラムがザーーっと鳴っているのがありますよね

あれをバズロールと言いますが、これも簡単にできるようになります。

- スティックの一番跳ねる箇所(スティックの3分の1くらい)を親指と人差し指の第二関節で挟み、スティックを持つ

- スティックの先を打面に当て、小さいリバウンドで叩く

- 左右連続して行う

打面を叩くというより、スティックを打面に置く感覚でやるとうまくできるよ

フィンガーコントロール:スティックのリバウンドを利用する

スティックを安定して速く叩けるようになるためには、スティックの跳ね返り(リバウンド)を利用する必要があります。

フィンガーコントロールの練習はスティックのリバウンドを捉えるのに役立つ練習です。

- スティックの一番跳ねる箇所(スティックの3分の1くらい)を親指と人差し指の第二関節で挟み、スティックを持つ

- 人差し指のみでスティックをリバウンドを捉え、バスケのドリブルのようにスティックを跳ねさせる。

- 慣れてくれば、中指、薬指、小指とそれぞれ同じようにリバウンドを捉える

- それぞれの指でリバウンドを捉えられるようになれば、人差し指、中指、薬指、小指と8打ごとに変えて叩く

- 全ての指を使い、リバウンドを捉えて叩く

最初は指が思ったように動かなくてイライラするけど、焦らずゆっくり慣れていこう

フィンガーコントロールの練習はこちらの記事でも詳しく書いています。

【1日5分】リバウンドをフルに使えるフィンガーコントロール練習【超重要】

グラッドストーン奏法(ストーンキラー):速く均一に叩く

グラッドストーン奏法は速い音符を均一の大きさで叩ける奏法です。

上で紹介したフィンガーコントロールを使って演奏するので、ある程度フィンガーコントロールができるようになってから挑戦しましょう。

- メトロノームで4分音符を鳴らす。

- 16分音符を叩く

- 右手で1拍(4打)、左手で1拍(4打)を4回叩く

- 右手で2拍(8打)、左手で2拍(8打)を2回叩く

- 右手で3拍(12打)、左手で3拍(12打)を2回叩く

- 右手で4拍(16打)、左手で4拍(16打)を2回叩く

- 上記の手順で10拍になるまで、1拍ずつ増やしていく

- 慣れてくればBPMを速くして練習する(最初BPM 40→110)

つい力んでしまうから、リラックスして叩ける速さで頑張ろう

グラッドストーン奏法の練習はこちらの記事で詳しく書いています。

【1日5分】速い曲を楽に叩けるストーンキラー練習方法【BPM200も余裕】

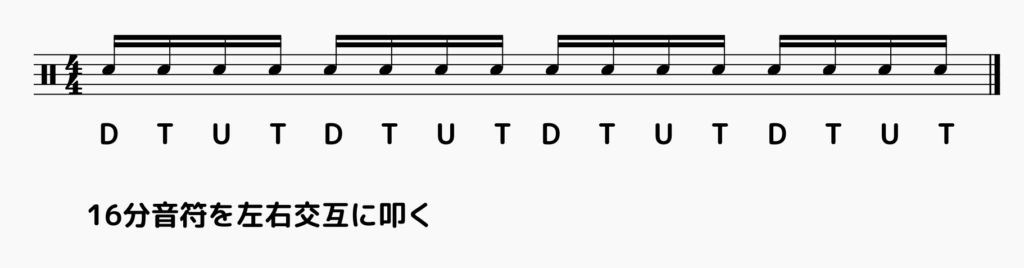

アップダウン奏法:速い8ビートを叩く

8ビートを叩いていると、速い曲ではハイハットを刻む手が追いつかなくなります

その時にアップダウン奏法を使えば、無理なくハイハットを刻めます。

基本は上で練習した4つのストロークのダウンストロークとアップストロークを交互に行います

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- スティックを16分音符で左右交互に叩く

- 右手をダウンストローク、アップストロークの交互、左手をタップストローク

- 左右逆も行う

- 慣れてくればBPMを速くして練習する(最初BPM 40→200)

手の動きを確認しながら、しっかり動きを体に覚えさせよう

アップダウン奏法の練習はこちらの記事で詳しく書いています。

【1日5分】BPM200の8ビートも楽に叩けるアップダウン奏法練習

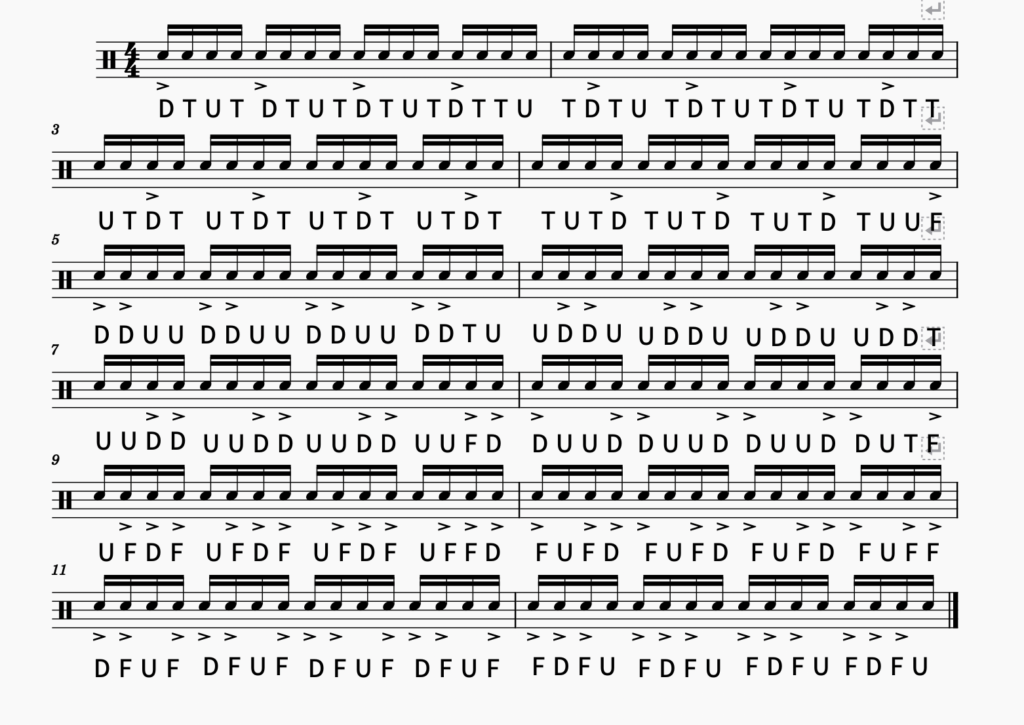

アクセント移動:ドラムに強弱をつける

アクセント移動はドラムの音色に強弱をつけ表情豊かにするための練習です。

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- 16分音符で左右交互に叩く

- 16分音符にアクセントを1つつけ、1小節ごとにずらして叩く

- 16分音符にアクセントを2つつけ、1小節ごとにずらして叩く

- 16分音符にアクセントを3つつけ、1小節ごとにずらして叩く

- 慣れてくればBPMを速くして練習する(最初BPM 40→200)

アクセントは大きく、他はタップストロークで聞こえないくらいの大きさで叩こう

上手くできないときは分解してできるところから練習しよう

アクセント移動の練習はこちらの記事で詳しく書いています。

【1日5分】かっこいいドラムソロが叩けるアクセント移動練習方法

ダブルストローク:アクセントを加える

ダブルストロークもドラムの音色にアクセントをつけるのに効果的な演奏です。

ダブルストロークとは腕の一振りで2打叩く演奏方法です。

- 1打目はスティックを打面に投げるイメージで叩く

- するとバウンドしたスティックが上がった後、打面にもう一度落ちてくる(2打目)

- 3打目が当たる前に腕を上に引き上げる

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- 8分音符を左右交互に叩く

- シングルストロークで1小節、ダブルストロークで1小節交互に行う

- 慣れてくればBPMを速くして練習する(最初BPM 40→200)

速くなってくると手の動きも小さくなっていくよ

ダブルストロークについてはこちらの記事でも詳しく書いています。

【1日5分】実践で使えるダブルストロークのコツ

足のダブルストローク

速い8ビートを叩くときに、バスドラムがモタってしまう事がありますよね

それを解決するのが以下の2つの奏法です。

足のダブルが上手くなる練習はこちらの記事を参考にしてみてください。

【1日5分】速い曲でも足のダブルがラクラク踏めるペダルふよふよ練習

スライド奏法

スライド奏法は足をスライドさせてバスドラムを2打叩く演奏方法です。

- 1打目をかかとを上げたまま、つま先でフットボードの真ん中を踏む

- 2打目を足全体でフットボードの前側を踏む

- 慣れてくれば速く、動きも小さくしていく

ロックのドラムでよく使われている奏法だね

ヒール&トゥ奏法

ヒール&トゥ奏法は安定した音量を出しやすい奏法です

- 1打目を足全体でフットボードを踏み、打面に当たる時につま先を上げ、ビーターを跳ね返す

- 2打目をかかとをつけたまま、つま先でフットボードを踏む

- 慣れてくれば速くしていく

足の動かし方を体に覚えさせれば、簡単にできるよ。焦らずゆっくりやろう。

手足のコンビネーション:スムーズな連携

ドラムを叩く上で手足のコンビネーションは重要です。

コンビネーション練習を行うことで上達することができます。

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- 左右交互に16分音符を叩く

- 4打のうち1打をキックに変え、ずらしていく

- 4打のうち2打をキックに変え、ずらしていく

16分音符がズレないように、音を聴きながら練習しよう

コンビネーション練習についてはこちらの記事でも詳しく書いています。

【1日5分】流れるようなフィルが叩ける手足コンビネーション練習

ルーディメンツについて

ルーディメンツとはドラムに必要な基礎的な叩き方をまとめたものです。

「PAS国際ドラムルーディメンツ40」という40種類のルーディメンツがありますが、ここではおすすめルーディメンツ3選を紹介します。

ルーディメンツについてはこちらの記事でも詳しく書いています。

【動画でわかりやすい】ドラム上達に必要な「ルーディメンツ40」

シングル・ストローク・セブン

シングル・ストローク・セブンは単純なシングルストロークです。

フィルインとしても使いやすいのでおすすめです。

ファイブ・ストローク・ロール

ファイブ・ストローク・ロールはダブルストローク2打とシングルストローク1打のシンプルな組合せで、ドラムセットでも応用しやすいルーディメンツです。

パラディドル

パラディドルはドラムのシングルストロークのアクセントとダブルストロークの組合せで、ドラムの基礎が詰まったルーディメンツです。

ドラムセットで応用するとかっこいいビートを手軽に叩けます。

リズム感を鍛えるトレーニング:メトロノーム練習

ドラマーにとって必須なのがリズム感。

リズム感は元々その人にあるのではなく、鍛えていくことで磨かれていきます。

安定したリズムキープをするためにメトロノームを使って練習をしましょう。

- メトロノームで4分音符を鳴らす

- 裏拍で手を叩く

- リズムがよれなくなるまで続ける

- 手を叩いている箇所を表と認識する(メトロノームが裏拍で鳴っている感覚)

メトロノームと仲良くなって、一緒に演奏してるイメージで練習するといいよ

まとめ

以上、ドラムの基礎力をあげる基礎練習を紹介していきました。

- 4つのストローク

- チェンジアップ

- バズロール

- フィンガーコントロール

- グラッドストーン奏法

- アップダウン奏法

- アクセント移動

- ダブルストローク

- 足のダブル

- 手足のコンビネーション

- ルーディメンツ

- メトロノーム練習

どれも始めは上手くできないかもしれませんが、焦らずゆっくりのBPMから始めていけばできるようになるものばかりです。

基礎練習をした後にドラムセットで演奏すると、今までできなかった事ができるようになったり、楽にドラムを叩けるようになっているのが実感できます。

基礎練習は継続することが大事です。

自分の課題に合わせた練習を続けて、より楽しいドラムライフを送ってください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント